清華大學化學工程系劉凱團隊近日在研究中探索了一種基于分子立體效應的溶膠調控策略。通過該策略,他們成功研發出一種特殊電解質,形成了富含無機物的固體電解質中間相(SEI)和陰極電解質中間相(CEI),實現了金屬鋰陽極與高壓陰極之間的較好兼容性。這項研究提供了關于Li+溶解的新思路,為電解質工程的發展提供了新方向。

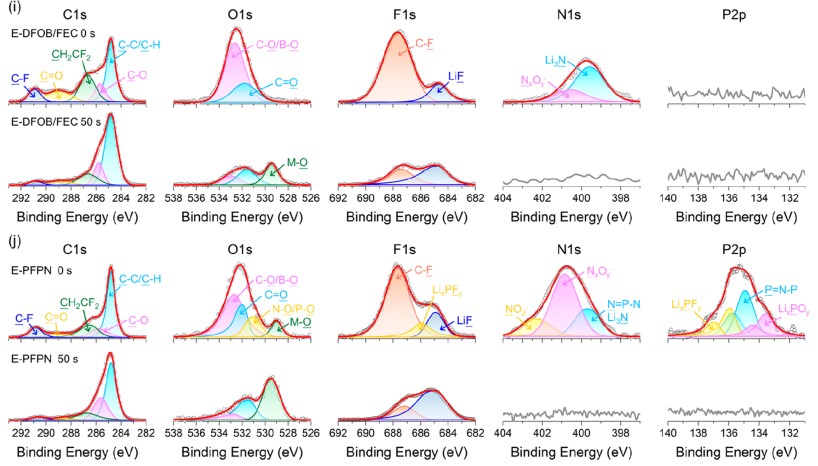

為了研究“復雜配位”溶解作用在CEI形成過程中的影響,清華大學分析中心能譜分析平臺(國家大型儀器科學中心-北京電子能譜中心)利用準原位X射線光電子能譜技術,對在4.6V電壓下循環50次后的NMC811上的CEI詳細組成進行了分析。考慮到SEI和CEI對空氣的極端敏感性,機組采用了樣品準原位轉移倉進行樣品傳遞,實現了XPS表面成分及氬離子刻蝕50s后成分的分析。結果表明,E-PFPN中的“復雜配位”溶解作用使CEI的形成過程以陰離子為主導,而非溶劑主導。通過這一過程,構建了一層較薄且堅固的、富含F、N、P元素的無機化合物CEI層。這層CEI有助于保持NMC顆粒的完整性,同時抑制了陰極表面的重建和過渡金屬的溶解。研究成果于2023年4月發表在國際期刊《ACS Nano》上。

圖:XPS analysis for the NMC811 cathodes cycled in (i) E-DFOB/FEC and (j) EPFPN for 50 cycles with a cutoff voltage of 4.6 V recorded before (0 s) and after (50 s) Ar+-sputtering