2022年度“化學分析與環境檢測研究生論壇”于12月13日成功召開。本次論壇由江桂斌院士、李景虹院士、蔡宗葦教授發起,由清華大學化學系分析所、中科院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室、環境與生物分析國家重點實驗室(香港浸會大學)共同舉辦。論壇旨在促進三個單位在分析化學和環境監測領域的學生培養、科研交流與合作。由于疫情原因,本次論壇通過騰訊會議線上舉辦,18位博士研究生和3位博士后參與學術匯報,近兩百名學者、同學參與此次論壇。

首先,論壇開幕式由清華大學瑕瑜教授主持,香港浸會大學蔡宗葦教授、清華大學李景虹院士和生態環境研究中心江桂斌院士分別致開幕辭。蔡老師表示在疫情形勢下保持學術交流非常有必要,很高興環境與生物分析國家重點實驗室(香港浸會大學)可以參加此次論壇,希望下一屆論壇可以線下相聚在香港浸會大學。李老師首先回顧了2018年由生態環境研究中心承辦的第一屆“化學分析與環境檢測研究生論壇”,表示非常高興此次由清華大學承辦,并介紹此次論壇評委團也特別邀請了博士生共同組成,希望參會同學積極參與。江老師首先關心了大家的身體狀況,強調論壇對學生培養和科研交流大有裨益,希望同學們珍惜機會,認真交流,并預祝此次論壇順利進行。

論壇第一場報告由清華大學劉王宇(博士生)、清華大學劉偉旭(博士生)、和生態環境研究中心劉琳(博士生)主持。生態環境研究中心的王園園作了“基于 FCM 方法檢測顆粒污染物經肺暴露后的免疫毒性和造血干擾效應”的報告,展示了基于流式細胞術的 FCM 方法,有效識別多臟器中的免疫和造血細胞靶點;清華大學沈子征分享報告“NK 細胞免疫治療中腫瘤單細胞代謝物的變化”,介紹免標記質譜流式細胞術(Cy-ESI)提取代謝物評價NK 細胞對腫瘤細胞的殺傷能力;香港浸會大學林思怡作了“基于高分辨質譜的代謝組學揭示納米塑料誘導人體肝細胞和肺細胞線粒體損傷”的報告,探究了NPs 暴露對線粒體的毒性效應及相關下游的代謝功能影響;清華大學戴依聰作報告“細胞基因通路中核酸 G 四鏈體-蛋白相互作用的生物分析”,介紹了所開發的模塊組裝多功能探針檢測法和活細胞內特定基因位點 G4 結合蛋白的標記與鑒定方法;生態環境研究中心尹志鵬作了“新形態銻的發現與生物轉化”的報告,分享了鑒定和表征的一類新型銻污染物甲基硫代銻;香港浸會大學的陳燕燕作了“基于質譜成像揭示脂質 C=C 位置異構體在生物組織中的空間分布”的報告,介紹Paternò-Büchi衍生脂質雙鍵結合MALDI-MSI鑒定甘油磷脂以及中性脂質 C=C 位置;生態環境研究中心馮小霞分享“疑似靶向方法分析新污染物的環境賦存及轉化行為”報告,介紹了基于疑似靶向方法分析新污染物的賦存于轉化。

第二場(上午)報告由香港浸會大學茹翌(博士生)和清華大學施恒學(博士生)主持。清華大學丁怡文分享了“基于烯醚鍵的雜原子 Diels-Alder 環加成反應的選擇性熒光標記縮醛磷脂方法”,展示了熒光標記血液樣品中縮醛磷脂的工作;香港浸會大學謝光珊作“氧化還原蛋白質組學揭示硝基芳烴類中 1-硝基芘細胞毒性的新機制”報告,介紹了對1-NP 誘導的急性細胞毒性和ROS生成機制研究;清華大學桑雨倩分享了“基于單顆粒示蹤的細菌集群行為的時空分析”,展示了研究細菌集群行為的動態單分子成像的工作;生態環境研究中心張蕊作了“核基質附著區 DNA 表觀遺傳修飾分析”的報告,介紹同位素標記UHPLC-MS/MS檢測核基質附著區中DNA修飾水平。

第三場(下午)報告由生態環境研究中心梁文青(博士生)、香港浸會大學林思怡(博士生)和生態環境研究中心李詩宇(博士生)主持。香港浸會大學王威分享報告“新型對苯二胺醌類污染物:鑒定分析,環境特征及健康風險研究”,介紹了基于高分辨質譜的疑似篩選策略鑒定到一系列新型對苯二胺醌類污染物;生態環境研究中心張偉燦作了“機器學習輔助單顆粒質譜揭示大氣磁性納米顆粒的來源和體內暴露途徑”的報告,分享了發展機器學習輔助的單顆粒電感耦合等離子體質譜方法追蹤空氣中磁性納米顆粒的全暴露途徑;清華大學周啟昕分享報告“有機半導體光催化關鍵步驟中電荷載流子行為分析”,通過耦合利用超快光譜和表面光電壓成像技術,結合晶體工程方法研究有機半導體光催化關鍵步驟中載流子行為;香港浸會大學茹翌作了“基于化學衍生化的靶向代謝組學研究二型糖尿病小鼠酰基甘氨酸的代謝變化”的報告,發展了基于3-硝基苯肼衍生化的 LC-MS 方法同時檢測到血漿和尿液樣本中 40 多種酰基甘氨酸;清華大學侯瑩分享報告“基于集成微流控裝置的多維可控多細胞腫瘤球狀體制造方法”,介紹了一種結合膜工程和液滴微流體技術的多細胞腫瘤球狀體技術;香港浸會大學謝成益分享報告“基于離子淌度質譜實現氨基酸的手性區分以及原位檢測”,介紹離子淌度質譜以及衍生化的手性分析方法實現單次分析同時區分19 種手性氨基酸;生態環境研究中心劉小云作“持久性有機污染物的自由基生成機理”報告,主要討論了持久性有機污染物(POPs)產物生成的自由基機制。

第四場報告為博士后專場,由生態環境研究中心汪海林老師主持。國科大杭州高等研究院環境學院陳偉芳博士后作了“植物介導下氯化石蠟的轉化行為與毒性效應研究”的報告,探究氯化石蠟在植物系統中的轉化行為,并展示了在水稻中的羥基化、糖基化等多種轉化過程;香港浸會大學曹國棟博士后分享報告“三氯生新毒性研究”,展示三氯生在腸道內獨特的代謝途徑,并介紹了一種新的三氯生誘導腸炎的毒性機制;清華大學張強博士后分享報告“基于微流控探針的活體單細胞黏附能力分析”,介紹以開放式微流控探針為基礎,提出了一種從生化角度衡量單細胞黏附能力的方法,衡量藥物種類、濃度、作用時間及酸性微環境對于細胞黏附的影響。

論壇期間,報告人和參會者通過直接問答和“聊天室”文字問答積極踴躍發言,圍繞報告暢談前沿,或交流細節,或給出未來方向建議,累計問題討論過百條。

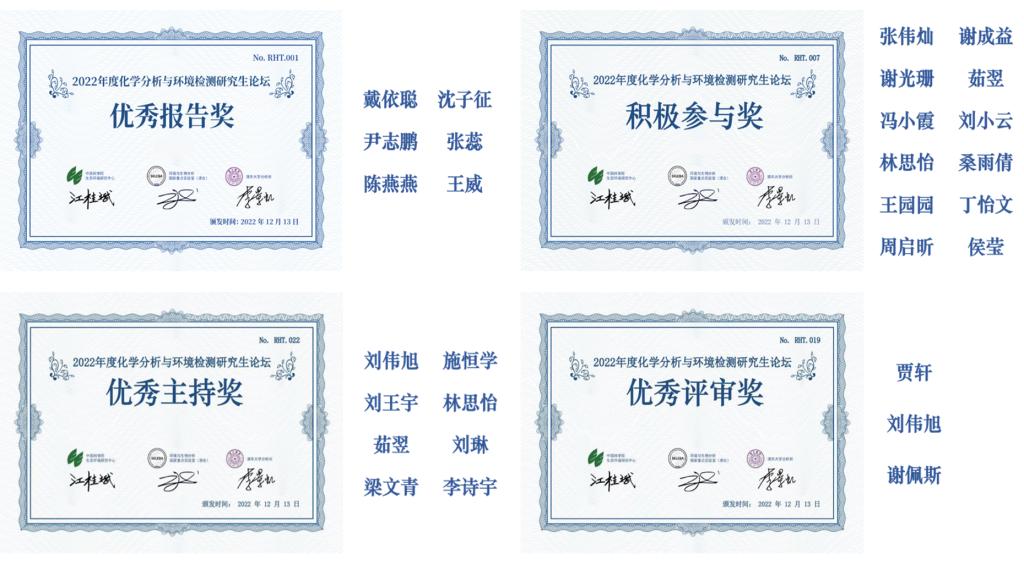

閉幕式由香港浸會大學王佳寧老師主持。王老師介紹由4位老師、3位博士后和2位博士生組成的評委會已經對18位研究生同學的報告進行了打分。其中,戴依聰(清華大學)、沈子征(清華大學)、尹志鵬(生態環境研究中心)、張蕊(生態環境研究中心)、陳燕燕(浸會大學)和王威(浸會大學)共6位同學榮獲優秀報告獎。江桂斌院士和李景虹院士分別為以上同學頒發獎狀。蔡宗葦教授為榮獲積極參與獎的12位同學頒發了證書:王園園(生態環境研究中心)、林思怡(浸會大學)、馮小霞(生態環境研究中心)、丁怡文(清華大學)、謝光珊(浸會大學)、桑雨倩(清華大學)、謝成益(浸會大學)、劉小云(生態環境研究中心)、侯瑩(清華大學)、茹翌(浸會大學)、張偉燦(生態環境研究中心)和周啟昕(清華大學)獲積極參與獎。此外,論壇還評選出優秀主持人和優秀評審。

至此,2022年度“化學分析與環境檢測研究生論壇”圓滿閉幕。感謝舉辦單位對本次論壇的大力支持以及會務組和志愿者的精心籌備,感謝評委會和主持人的付出、報告人的精彩分享以及全體參會人員的積極參與,期待2023年線下相聚!