近年來,鋰金屬負極因其高達3860 mAh/g的理論比容量,再次成為了學術領域和產業界關注的焦點。然而,由于在電池充放電過程中,鋰金屬與電解液不斷的副反應導致電解液的持續消耗和枝晶的生長,這也是幾十年來鋰金屬負極研究中所面臨兩個最主要的挑戰。通過電解液改性,以及人工構筑固態電解質界面(SEI)來抑制鋰枝晶的生長已取得了相當的進展,但是對于鋰金屬表面的副反應,卻一直找不到解決方案。

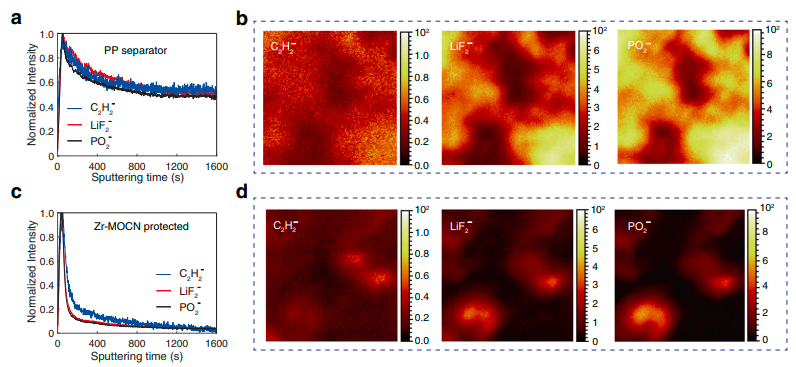

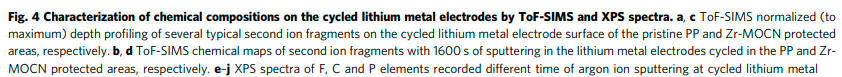

清華大學核能與新能源技術研究院何向明研究員和徐宏副教授課題組通過均勻納米孔隔膜調節電解液溶劑化結構,實現了對于鋰枝晶和副反應的有效抑制。在鋰-鋰對稱電池和以LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2為正極的高電壓鋰金屬電池中,經過長時間循環后,不僅能做到完全無鋰枝晶生成,而且由于對副反應的有效抑制,鋰金屬電極甚至仍能保持原有的金屬光澤。本工作制備的均勻納米多孔隔膜(Zr-MOCN@PP)是以商業化常用PP隔膜為支撐,由含金屬內核,甲基丙烯酸配體的團簇(Zr-MOC,)在紫外光照下原位聚合得到的。如何有效的從離子層面去表征反應前后的抑制效果是一個難點,由于TOF-SIMS近年來在鋰電池的表征方面應用廣泛,我們嘗試用原位方法輔助其對表面進行分析;結果如下圖:

原始的PP區域展示出很強的C2H2?, LiF2?和PO2?信號,這些信號由電解液由電解液組分減少產生,即使在表面被Cs離子濺射1600秒(約280納米)后仍保持50%。雖然Zr-MOCN保護區的信號在濺射后150秒內(約25 nm)迅速降低,但相應的電解質反應產物豐度低于20%。表面層的25nm厚度歸因于有限的游離電解質溶劑(在鋰金屬表面)與Li0之間的反應。Zr-MOCN保護區的循環鋰箔表面無機物種和有機物種的數量顯著低于裸PP保護區,進一步證實了Zr-MOCN@PP隔膜不論是在鋰枝晶還是在無限發生的副反應方面都起到了抑制作用。

用戶的相關研究成果以“Suppressing electrolyte-lithium metal reactivity via Li+-desolvation in uniform nano-porous separator”為題在Nature子刊Nature Communications上發表(Nat. Commun., 13:172 (2022))。